通过写心得体会,我们可以了解他人在学习中的经验和方法,互相学习和借鉴,大家在平时的生活中一定都有写心得体会的时候,以下是团团范文网 小编精心为您推荐的资治通鉴心得7篇,供大家参考。

资治通鉴心得篇1

?资治通鉴》中有这样一个故事。春秋战国时期,晋国人豫让,因主公智伯被赵襄子等人杀害,心里气愤不已,便道:我一定要为他报仇,为他而死,我只有尽忠尽义,才有脸对他。

这是他发下的誓言,他也去做了。在第一次刺杀行动中,他被发现了,但赵襄子因为看豫让是个仁义之人,便放了他;在第二次行动中,他又被发现了,在临死前,他要求刺赵襄子衣服几下,完成心愿后,豫让便拔剑自杀。

豫让的这一举动多么令我震惊,他为了义气,可以牺牲自己,为义这一字添加了光彩,为朋友报仇而放弃生命,重义轻死。

与朋友交,言而有信,要为朋友尽忠、尽义、尽能,豫让的义气让我感慨万千。

在现在,人们为了金钱和利益,可以放弃一切,重利轻义。“义”这个字早已消失在许多人的字典里。

那这样看来,豫让的精神,和为义、为忠、为情的做法,不是更加值得我们学习吗?

虽然,我们现在不需要那样,做出为朋友之情、之义、之忠牺牲自己的大事,但是我们在日常生活中,和朋友交往时,可以做一些力所能及的事情。在和朋友相处时,我们要真心相待,不欺骗;在朋友有困难时,我们要义无反顾的伸出援助之手,有难同当;在我们有快乐,记得和朋友分享,要知道独乐乐不如众乐乐。

这虽然不可说是为大义,但也是小义,也是一种义,在现实生活中,只要时刻义字当头,多做义事,又何不为君子之行呢?

资治通鉴心得篇2

晋纪一(公元265公元272)

公元265年

此时的中国历史已进入后三国时代,蜀汉已经灭亡两年,曹魏在本年的十二月禅位于晋,十五年之后,东吴也将一统于晋,江山还是那个江山,豪杰依然是那些豪杰,只是江山的主人这次轮到了司马氏。

如果花费一些笔墨来评价一下三国末期三家的君主,其实也是题中应有之义,蜀汉的阿斗,本质上两个字:苟安。蜀汉灭亡之后,刘禅受封为安乐公,司马昭对刘禅不太放心,经常试探刘禅,根据《汉晋春秋》记载:

文王(司马昭)与禅宴,为之作故蜀技,旁人皆为之感怆,而禅喜笑自若。王谓贾充曰:人之无情,乃可至於是乎!虽使诸葛亮在,不能辅之久全,而况姜维邪?充曰:不如是,殿下何由并之。他日,王问禅曰:颇思蜀否?禅曰:此间乐,不思蜀。郤正闻之,求见禅曰:若王后问,宜泣而答曰先人坟墓远在陇、蜀,乃心西悲,无日不思,因闭其目。会王复问,对如前,王曰:何乃似郤正语邪!禅惊视曰:诚如尊命。左右皆笑。

对于这样的一段记载,后人对于刘禅的评价是不一样的,有的人说刘禅大智大慧,深通韬晦之道,国灭之后,能活到善终的国君实在是不多见,更多的人说刘禅是一个天良丧尽的不肖子孙,厚颜无耻之极。其实,到底该如何评价刘禅,我想这和生命的意义有关系,这是一个哲学问题,那就是人到底是为了什么而活着,什么是生活,所谓生活就是生下来,活下去,在这个意义上,刘禅是一个成功者,因为他做得很好,但是生命的意义,真的是生下来活下去么?

曹魏的末期君主,其实都不是亡国之君,但是大权旁落,主少国疑,又怎么能不灭亡呢?既生瑜,何生亮不是曹魏的君主太弱,而是司马氏太强大了,从司马懿历经司马师、司马昭到晋武帝司马炎,都是善于权谋,心系天下的明君,精通政治,安抚天下人心,整顿兵马,即使曹操在世,人心已归司马氏,也奈何不了司马氏,更何况这些尚未通人事的牌位君主呢?只是,当初曹操挟天子以令诸侯志得意满之时,不知可曾想到,这样一句颠扑不破的真理出来混迟早是要还的。历史的策划者,有时候可以打瞌睡,但是历史的结果一定是很公平的。

东吴的孙皓,本质上也是两个字残暴,孙皓不是一般的末帝,而是集所有末帝罪恶于一体的末帝。后来,晋怀帝司马炽被匈奴所建的刘汉俘虏,押到首都平阳,皇帝刘聪问:你们司马家自己杀来杀去,是为什么啊?司马炽回答:我们家不互相残杀,为您扫平道路,您老再天纵英明,能有机会做皇帝吗?孙皓也是如此做派,即位不久,就大兴土木,强令文武百官入山采木,兴建昭明宫。又派宦官遍行州郡,挑选美女充入后宫。大臣们的女儿必须每年报一次,年纪到了十五六岁的要先让他检阅,看不中的才可以出嫁。后妃、宫女、内侍稍有不如意,立刻杀死扔进水里漂走,或者剥去面皮,挖出眼睛,砍断双脚。

孙皓喜欢狂饮便经常招群臣饮酒,每次都要强逼大臣喝醉,再命令喝醉的大臣彼此揭发他人的过失。大臣无奈,互相攻讦,只要有说过孙皓的闲话的,必死无疑。由此,受邀赴宴的大臣个个胆战心惊,赴宴前都要与妻子儿女洒泪相别。大臣们不喝不行,可喝多了也不行,总之杀你是不需要理由的。在孙皓手下,做忠臣是一定会死掉的,会稽太守车浚,为人清忠,有一年会稽郡发生旱灾,车浚上表请求赈灾。孙皓说这老儿分明是想树立自己的私恩啊,别让他活了,杀了吧。尚书熊睦见孙皓酷虐,便婉转劝谏,孙皓嫌直接杀了不解气,派人用刀背敲击他的脑袋,敲得血肉模糊,体无完肤。(写到这里真想说一个字惨啊。)

由此看来,在孙皓手下拿一份工资,真的不容易,的确是卖命钱,说实话,孙皓这样的做派,怎么看都不像是在做皇帝,而是在作孽。估计孙皓是这样想的,色即是空,空即是色。皇帝即是孽,孽即是皇帝如此一来,人人大惧,就连东吴宗亲都吓得胆战心惊,纷纷逃往晋朝避难。

东吴国灭之后,孙皓也到了洛阳,做了晋朝的官,其为人处世和西蜀刘禅完全一样,真正是一对活宝。据《世说新语》排调篇记载:晋武帝有一次在宴会上问孙皓:听说你们南方人好作《尔汝歌》你能作一首让我听听么?孙皓不假思索,举起酒杯就口占一绝:昔与汝为邻,今与汝为臣,上汝一杯酒,令汝寿万春!孙皓已经没有心肝到这个地步了,我们还能说什么呢?忍着吧。

总之,三国归晋,是历史的选择,天下大势,分久必合,一个新兴的大一统王朝大晋,会给我们带来什么惊喜呢?看似锦绣繁华的天下,究竟会走向何方呢?知道后来历史的人们,想必已是双泪坠清波了,因为这段繁华的时间太过短暂,汉族的祖先注定要经受一次更大的洗礼,差一点亡国灭种啊。当然这是后话了,先放下暂且不提。

司马炎终于作了名正言顺的皇帝了,日后被后人称作晋武帝的这位皇帝,在当今社会的名声不是很大,几乎没有人称他是明君,但是这位仁兄可的确是千古一帝。客观地说在中国帝王明君排行榜中,进不了前十,但是也绝不会跌出十五名之后。一个人做了皇帝,第一件要做的事情是什么呢?有的人说,选美啊。当然,美是要选的,不过需要等一等。有的人说,安抚天下啊。这就不必你说了,其实一直在安抚天下。那么要做的事情究竟是什么呢?这件事是天下第一大事,非常关键,非常重要,那就是分封司马氏宗亲在各地为王,请注意后面的一句话,并领有藩地,开府建衙,很多人一下子失望了,这太简单了,傻子都知道啊。其实不然啊,其实不然啊(感慨一下,加重一下语气),写到这里就引出了一篇绝大的话题,其实这个问题,困扰了中国王朝历史几千年,这个问题就是,中央和地方的权力分配问题。

晋武帝急于分封司马氏宗亲在各地为王,是因为他总结历史发现,曹操当年篡汉成功的主要原因是,东汉的宗亲在地方没有实权,朝廷除了掌握中央政权之外,在地方并没有强有力的奥援,而司马氏篡曹魏则同出一辙,假如曹魏宗亲,在几个重要地方,拥有强大的实力。那么天下就不会被司马氏轻易篡夺。想到这里,篡权出身的司马炎浑身一激灵,可怕啊。还等什么,马上封王,让司马氏宗亲,在地方拥有强大的实力,来拱卫朝廷,但是司马炎没有想到,这正为后来的八王之乱埋下了祸患,的确,别人是没有实力来争夺你的江山了,但是你们司马家就真的铁板一块么?其实历史不是没有给晋武帝机会,西汉的吴楚七国之乱,就充分说明了,地方实力过于强大,是会造反的,只可惜从晋武帝的出身来看,他当然是不容易想到这一层的。

就此我们可以再深入的'讨论一下,中央和地方的权力分配问题,因为这个问题是我们国家几千年奴隶、封建王朝没有找到正确解决办法的难题。

首先,大多数人是赞同中央集权的,但是中央过度集权也会带来一些问题,因为地方上毕竟是会发生一些事情的,但是呢,处理事情的权限毕竟要请示中央,过去的通信也不发达,这样一来,耽搁的时间长了,极易酿成民变和边患,历代的农民起义就说明了这个问题,张角、黄巢、洪秀全等人,就是占了这样的一个便宜,另外中央集权也容易造成军队战斗力弱化的问题,如东汉,赵宋,大明(永乐之后),权力在中央,将领的频繁调动,造成了兵不识将、将不识兵的问题,就无从提升军队的战斗力和凝聚力,所以一旦遇到异族入侵,后果就不堪设想了。

其次,把权力大幅的下放给地方可以不可以呢?一些问题解决了,民变和边患消除了,军队的战斗力也比较强悍,边陲无患,地方绥靖。但是一个更大的问题出现了,随着地方实力的逐渐膨胀,中央对地方的控制力越来越差,最后到了尾大不掉的局面。再想腾出手来,收拾地方,怕就只能以刀兵相见了。总之地方权力过大,十有八九到了最后是要造反的,历史上这样的例子太多了,西汉的吴楚七国之乱,西晋的八王之乱,唐朝的安史之乱,明初期的永乐靖难,清初期的三藩之乱和清末期的各省独立,民国的军阀等等。

因此如何处理中央和地方的权力分配问题,实在是历代中国王朝,最为头痛的问题。晋武帝分封司马氏宗亲为王,看起来好像是题中应有之义,但是这个问题的实质,却是如此的深刻,这也是西晋王朝迅速衰落和灭亡的最直接的原因。从这个层面来看,无论是国家、还是地方、还是个人,必须懂得权力该如何分配,从某种意义上来说,这其实就是政治生活的全部。

当然身处公元265年的晋武帝司马炎,不会想到这么多的问题,属于他的历史舞台,还有相当的一段时间,暴风雨终究回来,但是至少暴风雨现在还没有到来,西晋王朝的欣欣向荣,大臣们的励精图治仍将继续。

资治通鉴心得篇3

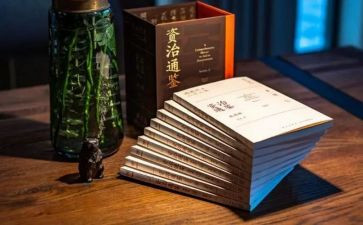

?资治通鉴》是北宋着名史学家司马光集十九年的心血主编完成的一部编年体史书,记载的历史上起周威烈王二十三年(纪元前403年),下迄后周显德六年(纪元959年),共1362年。成书目的主要是透过对事关国家兴衰、民族兴亡的统治阶级政策和朝代更替的过程描述,以警示后人。二十三年(纪元前403年),下迄后周显德六年(纪元959年),共1362年。成书目的主要是透过对事关国家兴衰、民族兴亡的统治阶级政策和朝代更替的过程描述,以警示后人。

近来,有幸在局图书室借到台湾黄锦?等27位教授撰译的《资治通鉴》第一辑(战国、秦、西汉)和第五辑(隋、唐)。闲暇之时,认真进行了阅读,对秦-汉、隋-唐朝代更替时期统治阶段执政政策的变化及所带来的国家兴衰感想很多。

纵观秦朝、隋朝统治史,都是中国古代大统一形势下短命的王朝。秦王赢政统一六国,建立了中国历史上第一个统一的封建制国家,可谓是取得了前所未有的功绩,但秦王朝统治仅持续十五年;隋朝也是在中国经历长期分裂之后建立的统一王朝,建国初期,也有隋文帝开创的开皇之治,但统治时刻也仅有37年。秦朝、隋朝迅速灭亡,究其原因,与秦朝、隋朝统治阶级实施苛政,毫无限制地奴役劳动人民有直接关联。秦朝在统一之初,民生尚未得到修养,国力尚未得到恢复的状况下,就大兴徭役,仅建造阿房宫、秦始皇陵和长城所征发的民工就达300万人以上,农民三分之二的收入都被征缴。隋炀帝统治期间,百役繁兴,征敛无度,挥霍浪费,穷兵黩武,营建东都洛阳、开凿大运河、征伐高丽,每年役使民众数百万人,弄得耕稼失时,田畴多荒。沉重的赋税,繁重的兵役和徭役,给人民带来了巨大的痛苦和极大的灾难,官逼民反。西汉、唐两朝统治阶级在总结吸取秦朝和隋朝灭亡的的历史教训基础上,施行了与民休息、轻徭薄赋的政策,鼓励农民生产,注重节俭,实现统治分别到达210年、289年,期间出现了历史上有名的文景之治、贞观之治等空前盛世局面。

正如唐太宗所言:人以铜为镜,能够正衣冠;以古为镜,能够知兴替;以人为镜,能够知得失、水因此载舟,亦因此覆舟。民犹水也,君犹舟也。如果不能正视历史,摆不正与人民的关联,甚至把自己放在人民之上,自以为是,肆意妄为,其后果轻则脱离人民,重则损害人民,必然受到历史规律的惩罚。

资治通鉴心得篇4

最近,我看了一本让我受益无穷的书,书名叫《资治通鉴》。

这本书一共有八十篇。其中,我最喜欢的一篇是《赤壁之战》。这个故事讲的是:曹操的士兵不习惯坐船,于是他们把战船首尾相连,人马于船上如履平地。周瑜的部将黄盖说:“如今敌众我寡,难以长期相持。曹军正把战船连在一起,可以用火攻。”于是,便选取蒙冲战船十艘,装上枯柴,在里面浇上油,外面裹上帷幕,上边插上旌旗,谎称打算投降。离曹军还有二里多远,黄盖便在十艘船上同时点上熊熊大火,当时东南风正急,刹那间,船像箭一样向前飞驰,把曹军的战船全部烧毁。烧死、淹死、呛死的曹军不可计数,曹军的实力大大下降。

看完这本书,我发现古人非常了不起,他们有很多绝妙的计策。比如:以逸待劳,空城计等等。这个故事的主人公黄盖就非常聪明,他看到曹军首尾相连的战船,就想到了火攻的办法。诸葛亮算定曹操必败走华容道,但又想到他对关羽有恩,便放了他一马,否则曹操必定粉身碎骨。那样的话,就不会有后来发生的许多故事了。我们一定要像他们一样遇事保持冷静,善于认真思考,想出办法解决。还要学习将士们那视死如归、奋力拼搏、勇往直前的精神。

?资治通鉴》这本书让我回味无穷。

资治通鉴心得篇5

暑假里,妈妈给我买了一些我喜欢的好书来读,《资治通鉴故事》是其中之一。这本书是根据我国古代有名的《资治通鉴》改编而成。

?资治通鉴》是我国古代最伟大的编年史,作者是我们熟悉的司马光砸缸故事里的主人公司马光,他是北宋时期著名的政治家、史学家、文学家。司马光编成这本书一共花费了十九年的时间。这本书记录了上起东周下至五代,一共一千三百六十多年的史事,主要资料是政治和军事,还有经济、文化方面。它经过记录一些明君贤臣的事迹,简单又生动地告诉人们:清廉,正直,刚强,宽厚,忠诚,信义,执着等,这些古人所具有的品质。这些品质,在今日仍然可贵,是我们人生路上所不可缺少的。

?资治通鉴故事》里有许多伟大的人物。司马光经过敏锐的观察,形象地记述了一个个生动的故事,如荆轲刺秦王、毛遂自荐、鸿门宴、七步诗等。其中,最让我喜欢的',就是《毛遂自荐》这个故事里的毛遂了。这个故事讲的是公元前258年,赵国被秦国围困,派平原君到楚国求援,平原君要挑选二十个文武双全的门客一同前往,挑来挑去还差一人,这时,一个叫毛遂的门客勇敢地推选自我,并凭着机智,威胁楚王,使得楚王答应联合抗秦,解了邯郸之围,毛遂也所以被平原君奉为了上宾。毛遂勇于展现自我,充满自信心的品格给我留下了深刻的印象,我觉得自我这一点还比较欠缺,所以我应当向他学习。

读好书不仅仅能够增长见识,开阔视野,并且能够陶冶我们的情操,启迪我们的智慧。以后我还要多读好书,让自我成为一个有知识、懂事理的孩子。

资治通鉴心得篇6

历史无时无刻不展此刻我们每个人面前,回顾历史的长河,历史是生活的一面镜子;以史为鉴,可知兴衰;历史上的每一天,都是喜忧参半;能够了解历史的这一天发生的事件,借古能够鉴今,历史是不能忘记的...。

最近我阅读了宋朝司马光用19年的心血主编的一部长达四百多万字的史书——《资治通鉴》,共294卷。记载的历史由周威烈王二十三年(纪元前403年)写起,一向到五代的后周世宗显德六年(纪元959年)征淮南,计跨16个朝代,共1363年的逐年记载详细历史。它是中国第一部编年体通史,在中国史书中有极重要的地位。这本书经过记录一些明君贤臣的事迹,简单明了又不失生动地告诉大家,清廉、正直、刚强、宽厚、忠诚、信义、执着等,这些古人所具有的品质。这些品质,在今日仍然可贵,仍是我们人生路上所不可缺少的。

下头我就来说说给我留下深刻印象的几件事吧。战国是一个崇尚诡术的时代,百家辈出,然而成本最低,效率最高,杀伤力最强大的还是反间计。反间计有很多的表现形式,然而其无一例外的针对了人性中最脆弱的部分(多疑)。何人不疑,何况国君,寡人寡人,说的就是无倾腹相交之人啊。因为敌人和小人的反间,最令人惋惜的还是魏,魏据中原之地,富庶傲视诸侯,如果能留住吴起和孙膑这两位战国时期最伟大的军事家,又何愁霸业不成;损失最惨重的还是赵,武灵王胡服骑射,北略中山,治胡地,使赵成为战国末期唯一能够和秦抗衡的国家。然而长平一役,赵为范雎反间,以赵括代廉颇,以至四十万大军为秦坑杀。有太多的史实和反间计联系在了一齐,能够肯定的是,它将继续挑战人类最脆弱的部分。因为信息永远不可能是完备的,人性永远是多疑的。

还有一点让我记忆犹新的就是商鞅变法。以刑名之学变法,手段太残酷,积怨太深。他在渭水旁边处决囚犯,染红了整片渭水。更重要的是,他没有得到太子虔和贵族的支持。秦孝公一死,商鞅就被车裂灭门。“得人者兴,失人者崩”,今日中国要推行各项改革,亦应徐图缓进,毋操之过急。

再来说说唐太宗,唐太宗是个明知且有远见的皇帝。一个人要知足,干什么都要前思后虑,适可而止。光知吃饭,不知“锄禾日当午,汗滴禾下土”的稼穑之艰难,就不会珍惜粮食,就会大吃大喝,就会忘记劳动者的血汗,久而久之,则饭不常也。你只知骑马,加鞭快马,不明白喂马,不明白让马休息,不知疼马,则不能久乘之。不错,你一时比那些让马休息的人快了一些,可是你忘了,你的坐下骑已经气喘吁吁,快渴死了,饿死了,累死了,它不会把你驮到目的地的。君犹舟,民犹水,水可载舟,也可覆舟。当权者不知爱护百姓,当头头的,不知关心下属,则危在旦夕。这也就清晰明了地告诉我们一个道理:一个人要知足,干什么都要前思后虑,适可而止。

小至一个人,大至一个国家,《资治通鉴》里都给我们供给了一个学习比较的典型,从中了解我国的历史,从历史中学到做人乃至治国的道理。读了这本书更让我感悟到了要做一个对社会有用的人就要努力学习,遇到挫折不要轻易放弃,今后我必须要努力学习科学文化知识,将来做一个对祖国有用的人。

资治通鉴心得篇7

?资治通鉴》就是其中一部著名的史书。它是由北宋著名史学家司马光主编完成。《资治通鉴》记述了上起周威烈王二十三年,下迄后周显德六年的历史。

通观全书,我认为人民的力量是最重要的,是最强大的,民为国家繁荣昌盛之本。中国历史上不乏许多强盛的大一统王朝,它们能一统天下,就足以证明其强大,但也有一些存在时间非常短的大一统王朝,那究竟是什么导致了这些王朝迅速灭亡呢——就是人民。

细读之后不难看出,这些王朝的君主都不重视人民,他们加重人民的徭役与赋税实行苛政,暴政,他们肆意敛财,挥霍无度,穷兵黩武,使无数百姓失去土地,失去家园,走上造反的道路,这个国家也迅速覆灭。

但中国历史上也不乏长久强盛的国家,他们屹立数百年而不倒的原因也是人民。他们实行轻徭薄赋,与民生息,注重节俭的政策。他们还鼓励人民积极生产,粮食的储量也就多了,国家日益强盛起来。

唐太宗曾经说过:“水能载舟,亦能覆舟。”水就如同人民而舟就是国家。若是统治者重视人民,让人民过得幸福,富足,那么国家也就会更加强盛;反之,国家就会被人民所颠覆,走向灭亡。

宋朝时期,欧阳修,苏轼和范仲淹都有一种“民本”思想,也正是因为这种思想,宋朝的君主们较为重视人民,而宋朝也延续了几百年。

当今的中国和共产也十分重视人民,建国之后,实行土地改革,将土地分给无地,少地的农民,极大地激发了农民的生产积极性,使农业生产得到迅速恢复和发展,为国家工业化建设准备了条件。改革开放时期,和国家又实行家庭联产承包责任制,将土地分田包产到户,给了农民生产自主权,再次大大提高了农民的生产积极性,使农村开始富裕起来,而国家也日益强大。